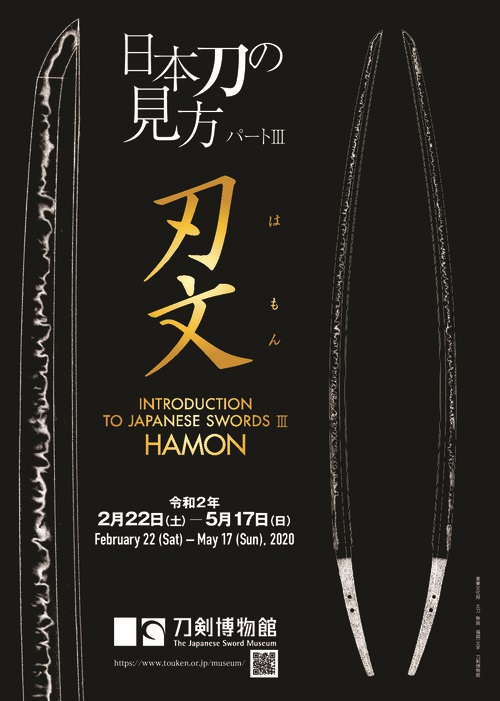

京都府京都市の大覚寺では、同寺に伝わる【重要文化財 太刀 薄緑(膝丸)】の修復を行うため、「太刀『薄緑(膝丸)』結縁プロジェクト」を立ち上げました。これは、同御太刀の白鞘・ハバキ・外箱を新調するもので、勧進によって募った浄財を基にして修復をするものです。 「大覚寺所蔵文化財保存修復事業 の一環として『太刀/薄緑(膝丸)』の修復を決定。白鞘・ 鎺・外箱の新調を進めるにあたり、勧進によって浄財を募る運びとなりました。 勧進とは、社寺や仏像の建立、修理などのために広く人々に、それが善根功徳になると勧めて金品の寄付を募ることです。 また、勧進への参加について、結縁という形を取らせていただきます。結縁とは縁を結ぶこと、皆様に『薄緑(膝丸)』とのご縁を結んで頂き、その証を未来に残したいと考えております。 結縁者のご芳名を記す方法としましては、白木の刀箱に結縁者のご芳名を書き記す方法と、巻子に記し、刀身とともにお納めする方法を用意しております。 今年秋を目処に完成の後は、大覚寺第64世門跡 尾池泰道大僧正猊下御導師のもと、大覚寺にて結縁法会(けちえんほうえ)を奉修。その後、令和2年大覚寺秋季名宝展にて展示予定となっております。」 ■ 太刀 薄緑(膝丸)結縁プロジェクト ■ 申込み期日:令和2年5月11日 https://www.daikakuji.jp/ 太刀 薄緑(膝丸)